Les inégalités de chômage entre la Flandre et la Wallonie

23 janvier 2017 ,

Les écarts très importants de chômage entre la Flandre et la Wallonie sont parfois interprétés comme la conséquence de différences culturelles, par exemple dans l’attitude face au travail. Une telle lecture vise à rendre les Wallons responsables de leur situation sociale et économique, tout comme on rend les chômeurs responsables de leur sort. Nous montrons brièvement ici que ces différences de culture face au travail n’existent pas et que la Wallonie n’est qu’une victime parmi d’autres des redéploiements géographiques de l’économie capitaliste.

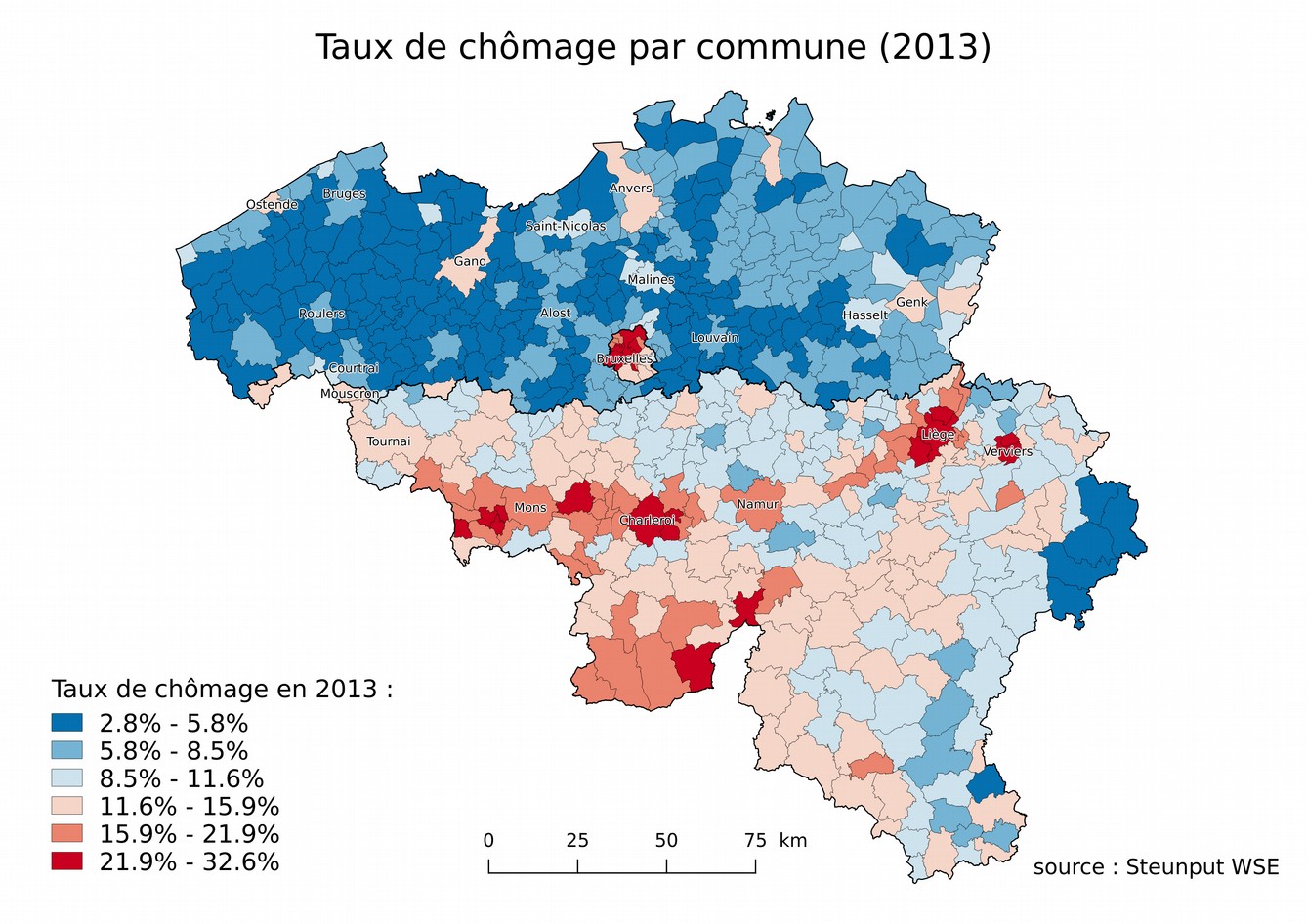

Les inégalités régionales de chômage en Belgique sont bien connues : en 2014, les taux de chômage [Le taux de chômage est ici défini comme le rapport entre les demandeurs d’emploi et la population active ; il n’inclut donc pas toutes les personnes qui ont renoncé, pour une raison ou pour une autre à rechercher un emploi] en Flandre étaient de 7,8 %, de 16,1 % en Wallonie et de 22,6 % à Bruxelles (la moyenne belge étant de 11,8 %) [1]. Mais l’écart entre la Flandre et les deux autres régions du pays est tel que la frontière linguistique apparait très clairement sur la carte du taux de chômage à l’échelle communale (Figure 1).

Les communes flamandes sont majoritairement dans les deux tons bleus les plus foncés et affichent des taux de chômage inférieurs à 8,5 %. En revanche, en Wallonie, très rares sont les communes qui connaissent de tels niveaux : quelques communes germanophones à l’est, où la navette vers l’Allemagne est fréquente, et Attert qui est située dans le sud-est du pays à proximité du bassin d’emploi du Grand-Duché de Luxembourg (cette commune compte un grand nombre de navetteurs qui vont travailler à Luxembourg-Ville). Les zones les plus dynamiques de Wallonie, en particulier le Brabant wallon, ont aussi des taux de chômage plus élevés que la plupart des communes flamandes. Seules les grandes villes flamandes dépassent le taux de chômage moyen de la Belgique, Anvers et Gand en particulier.

Cette « régionalisation » de la carte du chômage n’est pas récente ; dès les années 1980, la frontière linguistique est visible, alors que cela n’était pas le cas auparavant, lorsque les taux de chômage du nord-est du pays ou de la région d’Alost étaient très élevés.

Cette carte est interpellante car elle peut aisément être interprétée selon une grille de lecture « culturelle » ou « comportementale » : si presque toute la Wallonie connait des taux de chômage élevés, ne serait-ce pas la faute de certains comportements qui seraient plus présents en Wallonie, comme l’habitude de se reposer sur l’aide sociale plutôt que de chercher un travail, ou d’une classe politique qui serait tournée vers le passé (le maintien des vieilles industries « condamnées ») plutôt que vers l’avenir (les secteurs de haute technologie, les services de haut niveau…) ? De tels raisonnements justifient notamment une politique d’activation des chômeurs qui, nécessairement, concernera plus les Wallons et les Bruxellois que les Flamands.

Pourtant, à y regarder de près, la mauvaise volonté des travailleurs wallons est mise à mal par les faits. Examinons certains de ces faits.

Premièrement, les travailleurs wallons parcourent en moyenne des distances plus importantes pour se rendre au travail : en moyenne les Wallons parcourent 19,4 km, contre 15,2 km pour les Flamands et 7,1 km pour les Bruxellois [2]. En outre, certains indices montrent clairement que les Wallons acceptent plus souvent des emplois sous-qualifiés, ce qui se traduit par des écarts plus importants sur les taux de chômage en fonction du diplôme (déqualification en cascade…) [3]. Ces deux faits traduisent en fait la rareté relative de l’emploi en Wallonie, obligeant les Wallons à accepter des emplois dans de mauvaises conditions (loin du domicile, non conformes à leurs qualifications, …).

C’est aussi cette rareté de l’emploi qui explique que la frontière linguistique apparaisse sur la carte du chômage, avec des taux de chômage relativement élevés même là où l’économie est plutôt dynamique, comme dans le Brabant wallon. En effet, dans ces zones plus dynamiques, les Wallons (mais aussi les Bruxellois) peuvent venir de loin pour occuper les postes, dans un contexte de marché du travail segmenté entre la Flandre et la Wallonie. Autrement et simplement dit, en Wallonie, l’emploi est rare et là où il y en a, on vient de loin pour l’occuper.

Deuxièmement, à Bruxelles, et dans une moindre mesure en Wallonie, les taux de chômage élevés ne traduisent pas seulement le manque d’emplois [4] mais le fait que les qualifications d’une part importante de la population bruxelloise, notamment celle d’immigration récente, ne rencontre pas les exigences d’un marché du travail très qualifié, sans parler d’éventuelles discriminations à l’embauche en leur défaveur. De fait, au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, les disparités sont également importantes avec des taux de chômage plus élevés dans les communes du nord-ouest que dans les communes plus aisées du sud-est.

Troisièmement, on associe parfois les Wallons à une culture de la grève par opposition aux flamands qui seraient dans une culture du travail. Notons d’abord, que c’est souvent pour conserver leur emploi que les Wallons se mettent en grève. Par ailleurs, au cours des années 2011-2015, le nombre de jours de grève par travailleur a été un peu supérieur en Wallonie qu’en Flandre (0,12 jour par travailleur wallon contre 0,07 côté flamand, et 0,15 à Bruxelles). Cet écart est biaisé par le fait que les grèves sont affectées au siège social, ce qui tend à surestimer Bruxelles. Par ailleurs, sans l’année 2015, les écarts régionaux se resserrent (0,09 jour par salarié en Wallonie vs. 0,06 en Flandre). Toutefois, les grèves représentent une part infime des jours non prestés, à peine 0,8 % du total en Belgique sur la période de 2011 à 2015. Pour les employeurs, l’absentéisme lié aux maladies (non professionnelles) est un problème bien plus aigu, puisqu’il est responsable de 60 % des jours non prestés, avec des niveaux très similaires en Flandre (7,8 jours par salarié) et en Wallonie (8,5 jours par salarié) [5].

Enfin, il existe aussi une lecture plus politique du déclin wallon : la Wallonie se serait accrochée à des secteurs condamnés, au lieu d’aller de l’avant. Pourtant, les politiques plus « modernistes » de certains territoires dévastés du Nord de l’Angleterre ne se traduisent guère par de meilleures « performances économiques ». Ces politiques visant par exemple à rénover massivement les centres urbains ou à doter les villes industrielles de grands équipements culturels, à l’image de ce qui s’est fait à Bilbao, pour leur redonner une image attractive ont certes … transformé l’image de villes comme Liverpool, Sheffield, ou Newcastle mais n’ont pas eu les effets escomptés sur le plan économique et social [6]. De surcroit, le comportement politique visant à protéger les emplois existants n’est guère propre à la Wallonie ; la Région flamande a réagi de la même manière aux fermetures successives dans le secteur automobile, cherchant à peser politiquement sur les acteurs économiques de façon à maintenir l’activité. L’Allemagne elle-même a fortement protégé son industrie automobile nationale au cours de la grande crise qu’elle a traversé à partir de 2008. Bref, c’est la récurrence des fermetures de grandes entreprises industrielles en Wallonie qui a pu donner cette impression que la classe politique wallonne s’accrochait plus au passé que dans d’autres régions.

Autrement dit, plutôt que stigmatiser les Wallons comme responsables de leur « triste sort », il faut comprendre les poches persistantes de chômage comme le fruit d’une histoire longue de déploiements et de redéploiements du capitalisme dans l’espace. La Wallonie, en particulier son axe central anciennement industrialisé et très peuplé où les taux de chômage sont les plus élevés, n’est qu’une « victime » parmi d’autres des redéploiements du capitalisme. Des territoires autrefois dynamiques et attractifs, que ce soit sur la base du textile, des charbonnages et de la métallurgie ou même de l’automobile, sont comme de multiples taches de chômage et de misère sur les cartes économiques du monde développé : Flint aux États-Unis, Sheffield ou Newcastle en Grande-Bretagne, les bassins miniers du Nord en France (Lens, Valenciennes…) sont quelques exemples connus de zones délaissées par le capital, dès lors qu’elles ne sont plus profitables. En effet, l’industrie établie au XIXe siècle a imprimé dans ces territoires des caractéristiques structurelles qui rendent leur reconversion économique difficile [7] : environnement dégradé, pollution des sols, qualifications relativement faibles de la main-d’œuvre, absence de classes d’entrepreneurs du fait d’une salarisation précoce de la force de travail, etc.

Notes

[1] Source : Steunpunt WSE

[2] Source : Diagnostic des déplacements domicile – lieu de travail 2014, SPF Mobilité et Transports

[3] Voir Van Hamme, Englert, La formation est-elle la réponse à la question du chômage massif ?, Observatoire Belge des Inégalités ; Marissal P., Medina Lockhart P., Vandermotten C., Van Hamme G. (2008), Les structures socio-économiques de l’espace belge, Monographie n°6, Bruxelles : INS

[4] Bruxelles concentre 15 % des emplois pour 10,5 % de la population belge, mais seuls 43 % des emplois en Région bruxelloise sont occupés par des habitants de la capitale Census 2011

[6] Mark Bailoni, « La reconversion des territoires industriels par la culture dans les villes britanniques : un modèle en crise ? », Belgeo [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 15 décembre 2014, consulté le 12 décembre 2016 Belgeo

[7] Vandermotten C., Van Hamme G., Marissal P. (2010), La production des espaces économiques, 2 vol., Bruxelles : Editions de l’ULB