Chômage : les politiques d’activation accentuent les problèmes de santé

22 juin 2021 , , ,

L’assurance chômage est une partie importante de la protection sociale, et permet à toute personne de faire face à l’insécurité matérielle suite à une perte ou une absence d’emploi. Le fonctionnement de l’assurance chômage suit une logique de solidarité et de redistribution : elle prélève une partie des revenus auprès des personnes qui ont un emploi, et les redistribue à ceux/celles qui en sont privé-e-s [1]. Il faut constater l’effet égalitaire très important de ce mécanisme : de manière générale, la protection sociale réduit les écarts de revenus et diminue le taux de pauvreté en Belgique [2]. Mais il faut également constater son caractère insuffisamment redistributif : 46,2 % des chômeurs/euses sont en situation de pauvreté (c’est-dire qu’ils/elles ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté), bien qu’ils/elles bénéficient d’un revenu de remplacement.

Lotus72 - Day14-geared-up

On évalue souvent les effets ou manques de la protection sociale en termes monétaires ; on peut aussi le faire selon d’autres angles, puisqu’une situation de précarité financière a de nombreuses conséquences : difficultés à payer un logement décent et/ou suffisamment grand, à acheter des denrées alimentaires de qualité ou à faire face à des dépenses de soin de santé. Dans cet article, nous abordons la question sous l’angle de la santé. En octroyant des revenus de remplacement, l’assurance chômage permet d’éviter aux personnes une absence d’emploi qui aurait des conséquences sur leur santé. Mais la protection sociale joue-t-elle suffisamment bien son rôle à ce sujet ? Cet article propose de répondre à ce sujet en mobilisant des résultats statistiques [3] et des vécus individuels [4].

Les chômeurs/euses sont en moins bonne santé

Quelques indicateurs font penser que la santé des chômeurs/euses de longue durée est moins bonne que celle des travailleurs/euses durablement en emploi [5]. La manière la plus tranchée de l’observer est de s’intéresser à la vie à proprement parler des personnes : le taux de mortalité des chômeurs/euses est 2,4 fois celui des travailleurs/euses [6], indiquant probablement des difficultés de santé plus fréquentes ou préoccupantes avant le décès. On relève notamment que les chômeurs/euses de longue durée ont 66 % plus de risque d’avoir une affection chronique [7] et des problèmes de diabète [8] que les travailleurs/euses. La santé physique des chômeurs/euses de longue durée semble donc moins bonne que celle des travailleurs/euses.

Le bien-être psychique est également une composante importante de la santé, et l’on s’aperçoit que les chômeurs/euses présentent plus souvent des difficultés de ce point de vue. Un problème de santé mentale est identifié lorsqu’une personne consomme des antidépresseurs, des antipsychotiques/psychose, a eu un contact avec un psychiatre ou a été admis dans un hôpital ou service psychiatrique dans la période considérée par l’étude. Les chômeurs/euses de longue durée sont ainsi 29 % plus nombreux que les travailleurs/euses à rencontrer l’un de ces critères.

Ces problèmes plus fréquents ou plus graves chez les personnes privées d’emploi sont cohérents avec les écarts en termes de dépenses de santé : les chômeurs/euses dépensent en moyenne 2730 € par an pour se soigner contre 2222 € pour les travailleurs/euses [9], soit 23 % de plus, que ce soit en ambulatoire [10] ou à l’hôpital. On peut penser que cette différence s’explique par une santé plus fragile qui nécessite plus de soins.

Comment expliquer ces écarts en matière de santé ? Deux hypothèses peuvent être formulées, l’une n’excluant pas l’autre.

Les chômeurs/euses sont déjà fragilisé-e-s avant d’être au chômage

La première hypothèse est que les chômeurs/euses de longue durée ne se différencient pas seulement des travailleurs/euses par le fait d’être privé-e-s durablement d’emploi ; ils/elles présentent également un autre profil social. Si l’on regarde le statut professionnel des chômeurs/euses de longue durée, on voit qu’ils/elles avaient pour 80 % d’entre eux/elles un emploi ouvrier avant leur période de chômage, alors qu’il n’y a que 44 % des travailleurs/euses durablement en emploi qui sont ouvriers/ères. Cette large sur-représentation d’ouvriers/ères parmi les personnes au chômage laisse penser qu’avant de perdre leur emploi, ces personnes étaient sans doute déjà plus fragilisées, notamment du point de vue de leur santé.

D’une part, la sur-représentation d’ouvriers/ères au chômage de longue durée révèle une insertion plus précaire sur le marché de l’emploi – on sait notamment que le développement du travail intérimaire a davantage touché le travail ouvrier [11]. Par ailleurs, les métiers ouvriers sont moins rémunérés. Ces deux éléments impliquent un niveau de vie plus bas, potentiellement impactant sur la santé.

D’autre part, les métiers ouvriers ont une pénibilité plus élevée, en termes d’horaires et de rythme de travail, mais aussi d’exécution de tâches lourdes ou répétitives qui ont un impact sur le corps. Les métiers ouvriers présentent par exemple une fréquence de risque d’accidents du travail plus élevée [12]. L’ensemble de ces éléments suggère que les chômeurs/euses identifié-e-s dans cette analyse ont potentiellement une santé déjà fragilisée avant cet épisode de chômage de longue durée, comme c’est le cas de Clarence.

Clarence : perte d’emploi du fait de problèmes de santé liés à son activité professionnelle

Clarence a 31 ans, elle vient de Mons. Elle est coiffeuse, mais perd son travail suite à une épicondylite, une affection du tendon du coude suite à la répétition des mêmes gestes dans son travail. Clarence vit seule et n’a pas de support familial et social. Du fait du faible montant des allocations de chômage, elle a de plus en plus de difficultés financières. Elle panique à l’idée de ne plus pouvoir payer son loyer, et redoute de rentrer dans une spirale de l’endettement. Elle tente d’obtenir une aide du CPAS (un complément RIS auquel elle a droit), mais se confronte en premier lieu au fait que ce droit n’est pas reconnu au CPAS, par manque de temps à consacrer à la demande ou par méconnaissance des multiples législations. Cette situation de bataille avec les institutions engendre chez elle découragement et craintes pour l’avenir.

La situation de chômage et la politique d’activation abîment la santé

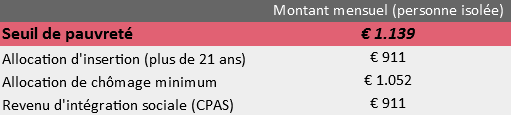

La deuxième hypothèse est que la situation de chômage de longue durée elle-même affecte la santé. Il faut avoir à l’esprit que les allocations de chômage diminuent aujourd’hui, lorsqu’elles atteignent leurs plafonds minimums, à un niveau inférieur au seuil de pauvreté. Le tableau suivant en donne l’exemple pour une personne isolée (les allocations du CPAS sont intégrées pour information) [13] :

La protection sociale joue, dans cette situation, un rôle bien insuffisant, puisque les niveaux des allocations plongent de fait les personnes dans la pauvreté. Dans ce contexte, les personnes durablement au chômage ont forcément du mal à nouer les deux bouts, et sont alors obligées de rogner sur les dépenses élémentaires, comme l’alimentation ou les soins de santé. Le report des soins de santé des personnes dans la pauvreté – notamment des personnes au chômage – est un phénomène bien connu [14].

Jade : des dilemmes impossibles du fait des allocations trop faibles

Jade a 37 ans ; elle est mère célibataire de deux filles, dont la plus jeune est régulièrement malade. Cette dernière doit subir de nombreuses hospitalisations depuis sa naissance, et Jade perd son emploi du fait des absences trop fréquentes pour être auprès d’elle. Par la suite, elle perd également ses allocations de chômage, l’ONEM considérant qu’elle n’a pas été assez active dans sa recherche d’emploi ; elle émarge alors au CPAS. Jade ne relève pas stricto sensu de la catégorie de chômeurs/euses délimitée dans les résultats statistiques (émargeant au CPAS), mais son histoire est exemplative des contraintes liées au fait de bénéficier durablement d’allocations sociales dont les montants sont très faibles : du fait des dépenses de santé pour sa fille, Jade est dans l’obligation de diminuer ses autres dépenses, alimentaires ou de loisir. Il est certain que cette situation a des implications sur le bien-être et la santé :

Faire une activité, elle voulait aller à Pairi Daïza, c’est pas possible, c’est hors de prix. […] Financièrement je peux pas vivre comme tout le monde, aller dans un parc d’attractions ne fût-ce qu’aller manger une glace à l’extérieur, c’était impossible. Il nous est arrivé de manger des pâtes, du pain, les dernières semaines du mois parce que les soins de santé ne sont pas toujours accessibles en fonction des revenus des personnes. On souffre un petit peu.

Outre l’insuffisance des allocations, ce sont également la logique même de l’assurance chômage et les injonctions de plus en plus dures de l’ONEM vis-à-vis des chômeurs/euses qui peuvent avoir des impacts négatifs sur eux/elles. En effet, à partir des années 2000, et plus particulièrement dans les années 2010, une série de réformes restreignent l’accès au droit au chômage et multiplient les sanctions à l’égard des chômeurs/euses. Ces réformes demandent à ces derniers/ères de prouver sans cesse qu’ils/elles « méritent » de bénéficier leurs allocations, comme s’ils/elles étaient individuellement responsables du contexte économique et de la pénurie d’emploi ; c’est ce qui a été appelé la politique d’« activation » des allocations de chômage [15]. Cette logique culpabilisante qui imprègne de plus en plus le fonctionnement de l’assurance chômage met une grande pression sur les chômeurs/euses, et peut notamment avoir de lourdes répercussions sur le bien-être et leur santé. C’est le cas de Louise, qui a fait une dépression suite à la violence de ces réformes.

Louise : en dépression du fait des réformes récentes de l’assurance chômage

Louise a 47 ans. Elle a un garçon de 25 ans qui habite avec elle. À la naissance de celui-ci, après quelques stages en hôtellerie et dans la vente, Louise bénéficie des allocations d’insertion (sur base des études) [16]. Lorsqu’elle inscrit son fils à l’école, on lui propose un emploi ALE de surveillante scolaire, qu’elle occupe pendant de nombreuses années. L’emploi ALE est un dispositif d’emplois subventionnés ; leur but est de permettre à certains employeurs (ASBL, autorités locales, écoles…) de bénéficier d’une main d’œuvre à coût réduit. Les emplois ALE ne peuvent être occupés que par des personnes éloignées de l’emploi (dans un but de réinsertion), comme les chômeurs/euses de longue durée, qui bénéficient alors d’un complément de 4,10 € par heure en plus de leurs allocations de chômage.Louise a travaillé en ALE comme surveillante scolaire presque à mi-temps pendant une vingtaine d’années. Elle touchait 1100 € d’allocations de chômage par mois, et recevait un complément ALE de 287 €, ce qui constituait un revenu mensuel de 1387 €. Mais il faut savoir qu’un emploi ALE, malgré son nom, n’est pas véritablement un emploi. Louise l’a appris à ses dépens lors de la réforme des allocations d’insertion en 2012, qui ont alors été limitées à trois ans, période au-delà de laquelle les allocations de chômage s’arrêtent tout simplement. Louise, malgré le fait qu’elle travaille, était destinée à être exclue du chômage et donc de son emploi ALE, dans lequel elle était fortement impliquée. Suite à cette annonce, qu’elle a vécue comme une véritable injustice, Louise a fait une dépression et a été mise en incapacité de travail.

Donc l’ALE n’est pas du travail, c’est du noir autorisé par le gouvernement ; ça, c’est le syndicat qui me l’a dit. Donc j’ai pas « travaillé » pendant 20 ans, j’allais pourtant le matin et le midi, je travaillais presque un mi-temps. […] Dans un sens j’avais un mi-temps sauf que je n’avais pas le contrat qui allait avec. Donc c’est vrai que de moi-même je ne cherchais pas autre chose. Moi j’aimais bien ce que je faisais, j’aimais où je travaillais. Sauf que l’employeur, au lieu de payer, je ne sais pas moi, 3000 € par mois, il en donne 280 €. […] Moi je l’ai toujours pris dans le sens où on travaille, même pour rien, enfin c’est pas pour rien, mais… On travaille, le principal c’est de travailler, donc voilà. C’est vrai qu’avec les responsabilités que j’avais à 4,10 €, c’était…

Les deux mécanismes présentés dans cet article pour expliquer le lien entre santé dégradée et situation de chômage peuvent tout à fait s’articuler dans la réalité : les personnes dont la santé est déjà fragilisée, qui ont sans doute plus de risque de se retrouver dans une situation de chômage de longue durée, peuvent ensuite voir leurs problèmes de santé encore accentués par le faible niveau des allocations, la violence administrative et/ou les injonctions contradictoires de l’assurance chômage. Le cas de Jules en donne un triste récit :

Jules : des problèmes de santé accentués par l’activation

Jules a 43 ans, il est atteint de schizophrénie depuis qu’il a 21 ans. Il n’a jamais travaillé et a toujours vécu avec sa mère jusqu’à son décès en 2018. Depuis, il est aidé par son père qui paie son loyer. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique : sa santé est stabilisée et Jules peut effectuer certaines démarches seul s’il est encadré.Jules touche des allocations d’insertion (chômage sur base des études). Dans le cadre de la procédure d’activation, il est convoqué au FOREM. Jules est alors considéré comme inapte à suivre la procédure d’activation et est invité à se tourner vers l’assistance sociale pour faire une demande d’allocation pour personnes handicapées ; ses allocations sont coupées, alors qu’il peut théoriquement toujours en bénéficier. Jules se retrouve alors sans aucune ressource. Avec l’aide d’une assistance sociale de la mutuelle, il se démène dans un dédale administratif pour recouvrer son droit au chômage. Il reste au total huit mois sans ressources, et cette situation financière et administrative provoque chez lui des angoisses et un stress intenses, renforcés avec ses problèmes de santé mentale. Jules finit par retrouver son droit aux allocations d’insertion, avec effet rétroactif. Jules est un bon exemple de personnes fragiles dont l’état de santé est miné par les mesures d’activation : alors qu’on lui coupe toute ressource sans même qu’elle soit en fin de droits, il est demandé à une personne dont la santé psychique est détériorée d’entamer des démarches dans un labyrinthe administratif, générant une détresse coûteuse pour sa santé.

Pour une sécurité sociale forte

Aborder la protection sociale sous l’angle de la santé permet de pointer du doigt ses manques et ambiguïtés. Même si les problèmes de santé des personnes qui se retrouvent au chômage de longue durée ont été créés par des inégalités sociales précédant la perte d’emploi (comme des inégalités professionnelles ou financières…), il est assez prévisible que ce soient les plus fragilisé-e-s, également en termes de santé, qui soient les plus éloigné-e-s de l’emploi et se retrouvent au chômage pour une longue période. L’assurance chômage, en tant que branche essentielle de la Sécurité Sociale, devrait largement intégrer cet état de fait pour garantir aux personnes une vie digne qui préserve la santé. Or, les réformes qui ont touché l’assurance chômage depuis ces dernières décennies ont transformé la situation de chômage en une situation encore plus éprouvante, en termes financiers et administratifs, qui peut au contraire accentuer les problèmes de santé des personnes, voire en créer de nouveaux. Est-ce vraiment la sécurité sociale que nous voulons ?

Notes

[1] De plus, les contributions des personnes qui ont de hauts revenus sont plus élevées, accentuant le caractère solidaire et redistributif de la protection sociale.

[2] Caminada K., Goudswaard K., Van Vliet O., Bakker V., 2019, « Redistribution des revenus etréductionde lapauvretépar les allocations sociales et lesimpôtsenBelgiqueet auxPays-Bas », Revue belge de sécurité sociale.

[3] Les résultats statistiques sont produits sur base des données internes à Solidaris. Voir les résultats complets dans l’étude « État de santé et recours aux soins des chômeurs de longue durée ».

[4] Les témoignages et situations vécues ont été récoltés par le biais d’entretiens (issus de l’étude des Femmes Prévoyantes Socialistes : « Du chômage au CPAS : récits de femmes ») et de comptes rendus d’assistant-e-s sociales/sociaux apportant une aide à des personnes vulnérables ou dans la précarité (issus l’étude de l’Observatoire social des Centres de service social : « Réformer pour mieux exclure ? Impact de la réforme chômage sur la vie des gens »).

[5] L’analyse porte sur les affilié-e-s de Solidaris. Deux groupes sont comparés : les travailleurs/euses qui ont travaillé au moins trois années sans avoir eu de période de chômage, et les personnes bénéficiant d’un chômage complet au minimum pendant les trois mêmes années Les indépendant-e-s sont exclu-e-s de l’étude, n’ayant pas les mêmes droits au chômage. Ils/elles sont âgé-e-s de 25 à 65 ans, afin de cibler les personnes sur le marché du travail. Les trois années considérées sont 2014, 2015, 2016. Les chômeurs/euses comme les travailleurs/euses sélectionné-e-s sont ceux/celles qui n’ont pas eu d’incapacité de travail ou d’invalidité pendant la période considérée. L’échantillon des chômeurs/euses compte 36 465 personnes, celui des travailleurs/euses 451 206 personnes.

[6] Il s’agit de la proportion de décès observés dans l’échantillon en 2017 et 2018 (les deux années qui suivent la première année d’observation). Cette différence de risque est calculée sur base des taux standardisés. Cela signifie que l’âge, le sexe et la région sont « neutralisés » dans les analyses, pour éviter que les différences constatées soient le fait de la variation de structure entre la population des chômeurs/euses (plus âgée et plus masculine) et celle des travailleurs/euses. Dans cet article, la différence de risques est calculée systématiquement sur base des taux standardisés.

[7] Il s’agit des personnes bénéficiant du statut affection chronique. Ce statut est octroyé aux personnes qui ont des dépenses de santé fréquentes et permet de payer uniquement le tiers payant lors des consultations médicales.

[8] Une personne est considérée comme diabétique si des médicaments antidiabétiques lui ont été délivrés.

[9] Sont comprises dans cette somme la part personnelle et la part remboursée par l’assurance maladie invalidité. Les montants calculés sont standardisés par âge, sexe et région.

[10] Les soins ambulatoires sont les soins ne donnant pas lieu à une hospitalisation.

[11] Delbar, C., Léonard, É., « Le travail intérimaire », Courrier hebdo-madaire du CRISP, Bruxelles, no 1778, 2002

[12] Voir l’article de l’Observatoire des inégalités « Les effets inégaux du travail sur la santé » (Joël Girès).

[14] Robert A., 2017, Soinsdesanté : difficultésd’accèset non-recours, Pauvérité, Forum – Bruxelles contre les inégalités.

[15] Voir l’article de l’Observatoire des inégalités, de l’Observatoire social des Centres de service social et des Femmes prévoyantes socialistes : « L’activation du chômage : une machine à précariser ».

[16] Pour savoir ce qui différencie les allocations de chômage et d’insertion, voir l’article précité.