Pauvreté en Wallonie : risque accru pour les familles monoparentales

30 novembre 2017

Cet article est une version légèrement remaniée d’un communiqué de presse publié par l’IWEPS

Les familles monoparentales constituent une population très souvent touchée par la pauvreté. En Wallonie, près d’une famille monoparentale sur deux subsiste avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Néanmoins, plus que la monoparentalité en elle-même, ce sont les coûts engendrés par les enfants associés à des revenus plus faibles qui expliquent ce risque accru.

En Wallonie, 46% des familles monoparentales vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. [1] Ce seuil varie en fonction de la composition du ménage. Par exemple, le seuil de pauvreté d’un ménage composé d’un adulte et d’un enfant de moins de 14 ans s’élève 1 449 € net mensuel. Pour un ménage composé d’un adulte et de trois enfants, ce seuil est porté à 2 118 €. Le taux de pauvreté des familles monoparentales est non seulement très élevé en soi (près d’une famille sur deux), mais il s’élève à près de deux fois celui de pauvreté pour l’ensemble des ménages wallons (19,4%). Rappelons aussi que l’écrasante majorité des familles monoparentales sont des mères seules avec enfants. Ainsi, en Wallonie, plus de 80% des chefs de ménages monoparentaux sont des femmes. [2]

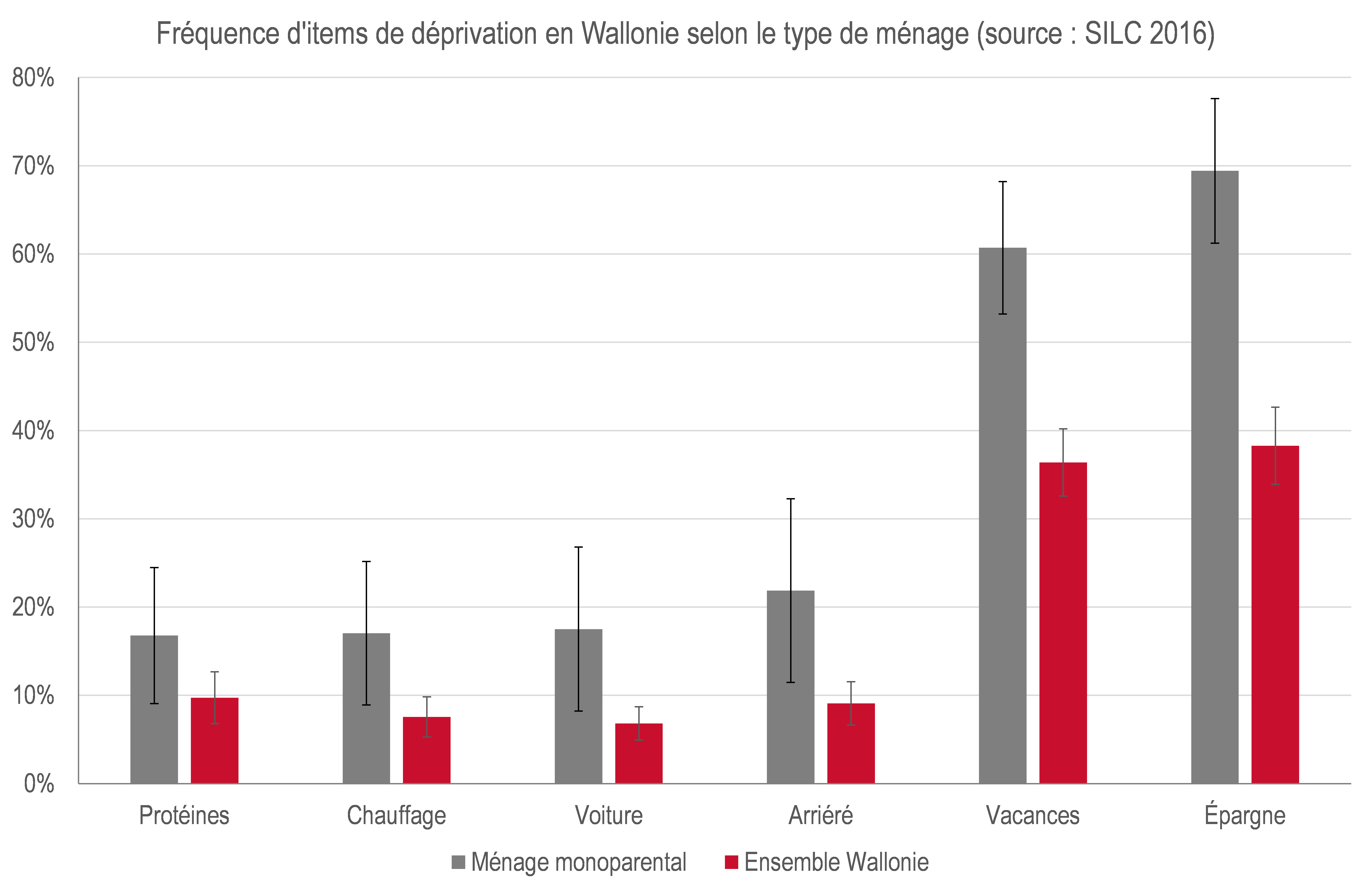

On observe également ce risque accru de pauvreté des familles monoparentales à travers les conditions de vie :

– 17% des familles monoparentales n’ont pas les moyens de manger un repas protéiné tous les deux jours (viande, poisson ou équivalent végétarien) ;

– 17% ne peuvent pas chauffer correctement leur logement ;

– 18% n’ont pas de voiture (pour des raisons financières) ;

– 22% doivent faire face à des arriérés de paiement (loyer, emprunt, factures d’énergie, télécommunications...) ;

– 61% ne peuvent pas partir en vacances une semaine par an (même en Belgique) ;

– 69% n’ont pas d’épargne disponible permettant de faire face à une dépense imprévue de l’ordre de 1 000€.

Tous ces chiffres témoignent du fait que les familles monoparentales sont bien plus souvent confrontées à la pauvreté que les autres. C’est un constat bien étayé et qui fait consensus dans la communauté scientifique. Ce qui pose plus de questions, c’est l’interprétation de ce constat. Les statisticiens insistent souvent sur le fait que la présence d’une corrélation [3] ne doit pas toujours être interprétée comme une relation causale. Comment donc comprendre cette corrélation ?

Une première interprétation pourrait être que cette corrélation ne serait qu’apparente. En effet, les familles monoparentales n’ont pas les mêmes caractéristiques socio-professionnelles que les autres ménages, notamment en termes d’accès à l’emploi et de diplôme. Par exemple, on observe que seules 56% des mères monoparentales entre 25 et 49 ans occupent un emploi, contre 70% des femmes en couple avec enfant(s) et 74% des femmes en couple sans enfant. [4] Une des explications de cette différence tient probablement au fait qu’il est difficile de conjuguer seul(e) l’éducation des enfants, les tâches ménagères et un emploi, notamment en raison des coûts et des places limitées de l’accueil extra-scolaire et de l’offre de garde d’enfants. On peut donc imaginer que ce risque accru de pauvreté n’est pas « en réalité » corrélé à la caractéristique « famille monoparentale », mais à ses autres caractéristiques socio-professionnelles, que l’on retrouve plus souvent chez celles-ci. Cependant, même en neutralisant l’effet de l’intensité de travail [5] et du plus haut diplôme obtenu par un membre du ménage, les familles monoparentales ont toujours significativement plus de risques de pauvreté que les autres ménages. En prenant en compte ces facteurs, la différence de risque diminue, mais elle est toujours présente. Il ne s’agit donc pas d’une corrélation « apparente ». Il y a une spécificité propre aux familles monoparentales qui les appauvrit.

Il faut toutefois se garder d’une interprétation trop rapide selon laquelle la monoparentalité serait la « cause » de la pauvreté. Remarquons d’abord qu’une telle vision sous-tend, éventuellement de manière implicite, une certaine valorisation de la famille traditionnelle. Or, dans certains cas (violences, négligences, conflits à répétition...), la situation familiale antérieure à la séparation n’est pas bénéfique pour les enfants, ni pour les conjoints. [6] Rappelons que le droit au divorce a longtemps fait partie des revendications des mouvements féministes. En outre, toutes les situations monoparentales ne résultent pas d’un choix : certains conjoints sont abandonnés avec leurs enfants, d’autres se retrouvent seuls suite à un veuvage. Il faut donc être prudent en pointant l’aspect « négatif » de la monoparentalité.

La question de la pauvreté peut être appréhendée du côté des revenus (insuffisants), mais aussi du côté des coûts (les dépenses nécessaires pour vivre dignement). Ici, cette association entre monoparentalité et pauvreté révèle justement la conjonction de ces deux éléments : les enfants engendrent un « coût » (éducation, habillement, logement...) pour les parents et ce coût est évidemment plus facile à supporter à deux que seul. D’ailleurs, les données du Census 2011 suggèrent qu’en Belgique la part des chefs de ménages monoparentaux qui déclarent travailler diminue avec le nombre d’enfants à charge à partir de 2 enfants. [7] Ainsi, dans les familles nombreuses, non seulement les coûts sont plus importants, mais l’accès à un revenu direct du travail est plus difficile. Cette question du coût engendré par les enfants est centrale pour les familles monoparentales. Paradoxalement, dans la plupart des études de pauvreté monétaire, le coût des enfants est supposé constant, alors que les frais de scolarité, de logement, de santé, etc. peuvent varier fortement au fil du temps.

Pour terminer, on peut dire que si les familles monoparentales sont plus fortement touchées par la pauvreté, il ne faut pas en conclure que la famille traditionnelle est la solution à la pauvreté. Ce sont plutôt les frais découlant de la présence d’enfants, conjugués à un moindre accès à un revenu suffisant qui engendrent des difficultés.

L’absence de définition statistique de la monoparentalité

D’un point de vue statistique, il n’y a pas une seule définition des ménages monoparentaux. La plupart des données administratives se basent sur le domicile officiel des enfants et de leurs parents. Les enquêtes privilégient plus souvent les personnes habitant le logement au moment de l’entretien. Ces deux définitions ont l’inconvénient de ne pas distinguer les familles purement monoparentales des familles où la garde est plus ou moins partagée. Ces données ne permettent d’ailleurs pas de distinguer les familles recomposées des familles traditionnelles. Face à des situations familiales de plus en plus variées (nombreuses recompositions familiales plus ou moins formalisées, personnes ne résidant que partiellement ensemble...) [8], il faut reconnaître que toute définition statistique ou politique des ménages monoparentaux est partielle et imparfaite.

Notes

[1] Les indicateurs de pauvreté identifient le revenu et les conditions de vie au niveau des ménages : il s’agit de la totalité des revenus nets de tous les membres des ménages et les conditions de vie sont identifiées à travers des questions concernant l’ensemble de la famille. Cependant, on calcule les différents taux de pauvreté à partir des individus identifiés comme pauvres. Cela permet de donner un poids aux ménages proportionnels à leur taille – et ainsi de donner un poids équivalent à chaque personne. Il serait donc plus exact d’écrire que 46% des personnes vivant dans des ménages monoparentaux vivent dans des ménages dont le revenu net équivalent est inférieur au seuil de pauvreté, mais pour faciliter la lecture nous avons choisi une formulation plus simple.

Par ailleurs, notons que les chiffres cités ici proviennent de l’enquête SILC 2016. Pour plus d’information, voir : https://www.iweps.be/indicateurs-statistiques/?fwp_is_categories=niveaux-et-conditions-de-vie

[3] La corrélation est ici définie comme l’association statistique entre deux caractéristiques – c’est-à-dire comme le fait que la présence d’une caractéristique (ici la monoparentalité) est plus fréquemment associée à la présence de l’autre caractéristique (la pauvreté).

[4] Il s’agit de calculs propres sur base des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale pour la population wallonne âgée entre 25 à 49 ans au 31/12/2015. Ce taux a été calculé en ventilant cette population selon le type de ménage.

[5] L’intensité de travail mesure à quel point au sein du ménage, les personnes « en âge de travailler » occupent effectivement et régulièrement un emploi. Pour des informations techniques, à ce sujet, voir : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-tres-faible-intensite-de-travail//

[6] Sur les difficultés d’avant la séparation voir, par exemple, Wagener M., Trajectoires de monoparentalité à Bruxelles :Les femmes face aux épreuves de la parentalité, Thèse de doctorat en Sciences politiques et Sociales, Francq B. (dir.), UCL, pp. 176-187.

[7] On obtient un constat très similaire si l’on utilise les chiffres de l’enquête socio-économique de 2001.

[8] De nombreux exemples de monoparentalité à temps partiel se trouvent dans Wagener M., ibid.