Education Discrimination raciale Classes sociales

Les inégalités d’accès et de conditions de vie à l’Université

21 octobre 2021 ,

La pandémie de Covid-19 a visibilisé la question de la « précarité étudiante ». La crise sanitaire a en effet eu un impact économique sur les étudiant·es, notamment du fait de la perte de leur travail pendant les épisodes de confinement pour beaucoup de jobistes. Les difficultés économiques ne constituent cependant pas un phénomène nouveau pour cette population, même si leur ampleur a sans doute été accentuée par la crise. Pour observer ce phénomène, nous abordons dans cet article la problématique des inégalités de conditions de vie estudiantines à l’Université. Les résultats ont été produits dans le cadre d’une enquête menée en novembre 2020 sur les difficultés économiques et matérielles rencontrées par les étudiant·es de l’ULB [1].

Ib Aarmo - Studying at the library

Il faut commencer par relever un élément important : les étudiant·es universitaires constituent un public relativement favorisé dans son ensemble. Les ressources économiques et sociales sont en effet inégalement réparties dans la société, et le système d’enseignement belge est connu pour être fortement hiérarchisé et ségrégué, impliquant que la population ayant accès à l’Université est déjà le fruit d’une sélection sociale : on y trouve plus d’enfants de familles aisées que dans le reste de la société [2]. Par exemple, en 2011, 69,1 % des Belges entre 21 et 25 ans dont la mère a fait des études universitaires poursuivent des études, alors qu’ils/elles ne sont que 12,4 % lorsque celle-ci a au plus un diplôme du primaire [3]. La question de la « précarité étudiante » concerne ainsi de facto un public qui a plus de ressources que celui ne faisant pas d’études supérieures au même âge. Ce dernier est pourtant confronté lui aussi à des phénomènes préoccupants, et sans doute plus impactants à terme : difficultés d’accès au marché du travail, contrats de travail temporaires et faibles salaires, non-accès aux allocations de chômage [4], etc.

Cela ne signifie pas pour autant que certain·es étudiant·es universitaires ne rencontrent pas des obstacles qui peuvent mettre à rude épreuve leurs possibilités de réussite. Ce sont d’ailleurs en partie les mêmes obstacles qui empêchent certain·es jeunes d’entamer des études supérieures. Nous abordons ainsi dans cet article deux éléments qui mettent à mal l’accès aux études supérieures : le premier est la prise en charge financière de la vie étudiante, qui repose en grande partie sur des ressources familiales ; le deuxième est constitué par les larges inégalités sociales qui structurent la société belge, et se traduisent inévitablement par des conditions de vies étudiantes inégales.

La jeunesse : entre autonomie et dépendance

L’âge des études supérieures est souvent appréhendé comme une période intermédiaire entre l’enfance et l’âge adulte, pendant laquelle les étudiant·es bénéficient d’une grande autonomie sans devoir assumer des contraintes professionnelles ou familiales. Si cette étape paraît « naturelle », elle est en réalité une construction historique récente. Avant la Seconde Guerre mondiale, la transition entre l’enfance et le statut d’adulte était assez immédiate : on quittait le domicile parental pour s’installer en couple et occuper un emploi. Cette trajectoire a cependant été largement bouleversée, notamment par l’allongement de la scolarisation : la massification de l’enseignement supérieur a été l’un des facteurs qui a décalé l’entrée dans l’âge adulte et a créé cette période intermédiaire que constitue la vie étudiante, auparavant réservée à la jeunesse bourgeoise. Cet état de fait est manifeste en Belgique : les individus de 20 à 24 ans sont près de la moitié à être scolarisés en 2018 [5].

Seulement, cette configuration a besoin d’être financée. Il existe bien des bourses, des services d’aide sociale dans les établissements d’enseignement supérieur ou encore les CPAS pour aider financièrement les étudiant·es les moins favorisé·es, mais les conditions pour bénéficier d’une aide sont très restrictives et l’ampleur de ces aides est insuffisante pour que les étudiant·es soient efficacement protégé·es de difficultés financières et matérielles, nous le verrons. La faiblesse des dispositifs d’aide est en réalité adossée à la conception selon laquelle ce sont les familles qui doivent prendre en charge le coût des études supérieures. Celui-ci est élevé, puisqu’il ne s’agit pas uniquement de payer un minerval, mais souvent de financer un départ du domicile parental, et toutes les dépenses que cela engendre, dont le logement et l’alimentation constituent certainement les plus élevées. Or, il est difficile pour beaucoup de familles de faire face à ces frais sans problème, qui plus est lorsque celles-ci comptent plus d’un enfant. Contrairement à ce que l’on pense, les difficultés financières des étudiant·es universitaires augmentent avec l’âge : notre enquête montre que les étudiant·es de 25 ans rencontrent plus de difficultés que ceux/celles de 18 ans. Ce résultat révèle certainement que le soutien financier des familles ne suit pas l’augmentation des dépenses impliquée par l’autonomisation progressive des étudiant·es (notamment leur départ du domicile parental), concomitante de leur avancée en âge. De fait, les familles n’ont pas toujours les moyens suffisants pour offrir une vie confortable à leurs enfants qui poursuivent des études supérieures. Bien entendu, ces difficultés sont très variables selon les ressources dont disposent les familles. Si le financement d’années d’étude universitaire n’est pas toujours simple pour les parents, elle devient beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les familles les plus pauvres, ce qui explique les grands écarts que l’on observe dans les conditions d’étude à l’Université, nous allons le voir, mais aussi le fait qu’elle soit moins fréquentée par un public défavorisé.

Inégalités des conditions de vie et d’étude à l’Université

Nous proposons ainsi de mesurer à quel point les inégalités socio-économiques entre les familles se traduisent en inégalités entre les étudiant·es. L’analyse des difficultés rencontrées lors de la vie universitaire n’est pas évidente. Le revenu n’est pas un bon indicateur, dans la mesure où beaucoup d’étudiant·es n’ont tout simplement pas de revenus, vivant aux frais de leurs parents. De plus, pour ceux/celles qui ont des revenus, leur niveau est très bas comparé à l’ensemble de la population, de sorte que si l’on prenait le seuil de pauvreté comme référence (1 284 euros par mois pour une personne isolée en 2020), on considérerait que près de 95 % des étudiant·es universitaires sont pauvres, ce qui n’aurait pas de sens. De ce fait, notre approche est basée sur la mesure des conditions de vie, ce qui permet de mieux capter les inégalités pendant la période de vie estudiantine.

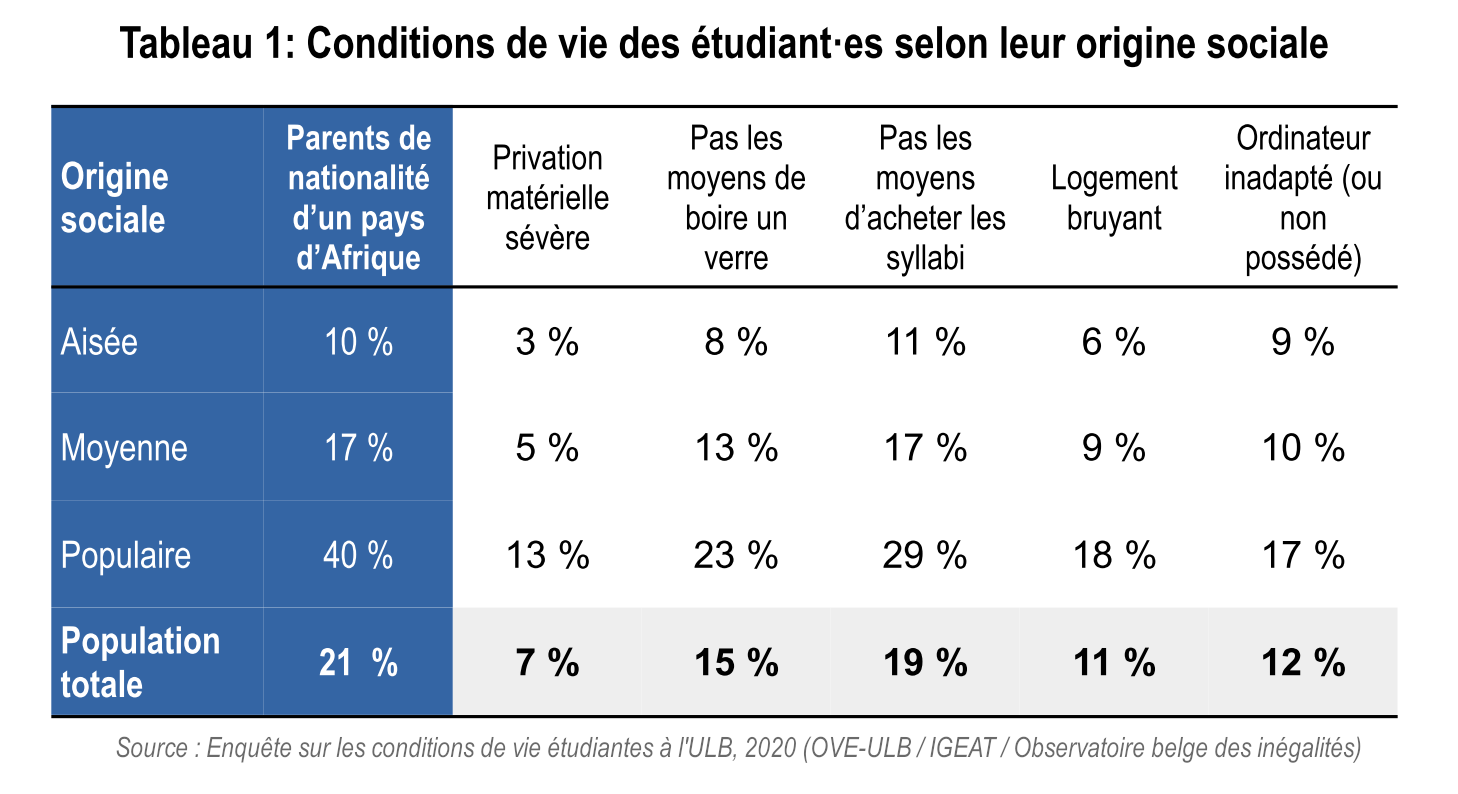

Le tableau 1 synthétise des résultats marquants issus de notre enquête. Il distingue les étudiant·es selon leur origine sociale : « aisée », « moyenne » ou « populaire » [6]. Le tableau montre la proportion d’étudiant·es à vivre différentes situations problématiques par le biais d’indicateurs ayant pour objet les conditions de vie lors des études ; il a ainsi pour visée de présenter les inégalités entre les étudiant·es selon leurs ressources familiales. En outre, nous avons indiqué pour chacune de ces trois catégories la proportion d’étudiant·es dont les parents sont de nationalité d’un pays d’Afrique (Maghreb compris), afin de souligner que les phénomènes de précarité sont bien « racialisés » en Belgique ; nous aborderons ce point dans la suite.

Comment lire ce tableau ? Chaque colonne concerne un indicateur particulier et se lit séparément des autres colonnes. Prenons la première colonne nommée « Privation matérielle sévère ». Nous avons demandé aux étudiant·es s’ils/elles pouvaient se permettre financièrement : 1) de boire un verre avec des proches au moins une fois par mois ; 2) de participer régulièrement à des activités de loisirs (cinéma, sport…) ; 3) de dépenser une petite somme par semaine pour des besoins personnels ; 4) de partir en vacances au moins une fois par an ; 5) de chauffer son logement suffisamment et 6) d’acheter les ressources nécessaires pour les études (syllabi, livres…). La privation matérielle sévère désigne la situation dans laquelle se trouve un·e étudiant·e qui ne peut pas se permettre au moins cinq de ces dépenses. Le tableau montre ainsi que les étudiant·es d’origine populaire sont plus de 4 fois plus souvent que les étudiant·es d’origine aisée dans cette situation préoccupante (13 % contre 3 % à rencontrer une situation de privation sévère). Le tableau affiche dans les colonnes suivantes d’autres indicateurs plus concrets, pour donner davantage de corps à ces différences : ne pas avoir les moyens de boire un verre ou d’acheter les syllabi nécessaires au cours – deux des indicateurs utilisés pour créer l’indice de privation sévère – ainsi que le fait d’être dans un logement bruyant et d’avoir un ordinateur inadapté (ou de ne pas avoir d’ordinateur du tout) pour suivre les cours en ligne. Dans tous les cas, ces situations sont bien plus souvent rencontrées par les étudiant·es d’origine populaire – 2 à 3 fois plus par rapport aux étudiant·es d’origine aisée. Ces inégalités de condition d’étude reflètent en réalité des inégalités de ressources familiales. Par exemple, le logement plus bruyant qu’occupent les étudiant·es d’origine populaire tient notamment à la difficulté pour leur famille d’accéder à un logement assez grand pour éviter la cohabitation dans les mêmes pièces de vie ou le partage à plusieurs des chambres à coucher.

Comme le montre le tableau 1, ces inégalités de condition de vie comprennent une dimension ethno-raciale : les étudiant·es défavorisé·es ont 4 fois plus souvent que les plus aisé·es des parents de nationalité d’un pays d’Afrique. Cela tient à deux phénomènes. Le premier est que la Belgique est aujourd’hui encore un pays dans lequel on trouve une ségrégation ethnique importante. On remarque une surreprésentation de personnes issues des migrations africaines parmi les populations les plus pauvres, lesquelles sont plus susceptibles d’occuper des emplois peu valorisés, d’habiter des logements trop petits, et donc de rencontrer des difficultés à offrir un cadre d’étude idéal à leurs enfants. Le deuxième est que les Universités accueillent des étudiant·es migrant spécifiquement pour réaliser des études supérieures, en partie au départ de pays pauvres d’Afrique. Cette situation spécifique aux Universités est détaillée dans l’encadré suivant.

L’une des particularités de l’Université par rapport aux Hautes Écoles est d’accueillir une proportion élevée d’étudiant·es étranger·es venu·es en Belgique spécifiquement pour réaliser des études supérieures. L’ULB comptabilise par exemple près d’un tiers d’étudiant·es de nationalité étrangère, dont beaucoup n’ont pas fait leurs études secondaires en Belgique. La majorité provient de pays européens, surtout la France, mais l’on compte aussi une plus petite part d’étudiant·es originaires de pays pauvres, principalement le Cameroun, le Maroc et le Congo.

Les étudiant·es venant de ces pays pauvres sont ceux/celles qui rencontrent nettement le plus de difficultés pendant leurs études à l’Université. Ils/elles connaissent bien entendu des difficultés financières inhérentes au fait d’avoir changé de pays, notamment le coût d’un déménagement international et l’éloignement du domicile familial, les privant d’un soutien parental direct. Mais le problème majeur auquel font face ces étudiant·es découle bien entendu des immenses inégalités de richesse entre la Belgique et leur pays d’origine, impliquant que l’aide familiale qu’ils/elles peuvent recevoir, convertie en euros, est insuffisante pour vivre correctement en Belgique, quand bien même ces étudiant·es n’ont pas de difficultés financières dans leur pays d’origine [7].

Les étudiant·es étrangers n’ont en outre pas les mêmes droits que les Belges. Les bourses ne leur sont pas accessibles à moins d’avoir déjà passé 5 ans sur le territoire, et demander une aide du CPAS a de fortes chances d’entraîner une perte du droit de séjour. Par ailleurs, pour certains d’entre eux/elles, ils/elles doivent s’acquitter de frais d’inscription majorés. C’est le cas des Marocains, pour qui le minerval s’élève à 4175 € par an, contre maximum 835 € pour les Belges. Cette situation a bien entendu des implications majeures dans les conditions de vie pendant les études. Les étudiant·es issus des pays pauvres, principalement d’Afrique et du Maghreb, sont 28 % à être dans une situation de « privation sévère » (contre 4 % des Belges). Plus précisément, ils et elles sont 26 % à déclarer ne pas avoir les moyens de chauffer leur logement (contre 5 % des Belges) et 49 % à ne pas pouvoir s’acheter leur matériel scolaire (contre 14 % des Belges). Ces étudiant·es sont donc de loin ceux et celles qui sont dans la plus grande difficulté matérielle.

Les inégalités de ressources des étudiant·es impliquent assurément un autre rapport aux études. Le tableau 2 montre que les étudiant·es d’origine populaire travaillent plus souvent 10 heures ou davantage par semaine pendant l’année académique que celles/ceux d’origine aisée (chaque colonne se lit séparément, comme dans le tableau 1). Les étudiant·es ne sont cependant pas plus souvent dans cette situation que ceux/celles issu·es des classes moyennes [8]. Peut-être cela tient-il au fait qu’ils/elles peuvent plus souvent bénéficier d’une aide sociale (15 % des étudiant·es d’origine populaire bénéficient d’une aide du CPAS contre 4 % pour les étudiant·es d’origine aisée), contenant l’engagement dans un travail salarié, mais n’évitant pourtant pas de vivre des difficultés, nous l’avons vu. On remarque également que les étudiant·es d’origine populaire qui travaillent le font plus fréquemment par nécessité financière que ceux/celles d’origine aisée (19 % contre 11 %). Par voie de conséquence, les étudiant·es d’origine populaire, dont les familles possèdent moins de ressources et pour qui un apport financier extérieur par le biais d’un travail salarié paraît plus souvent vital, ont logiquement davantage été impacté·es par la crise sanitaire.

Inégalités sociales et inégalités scolaires

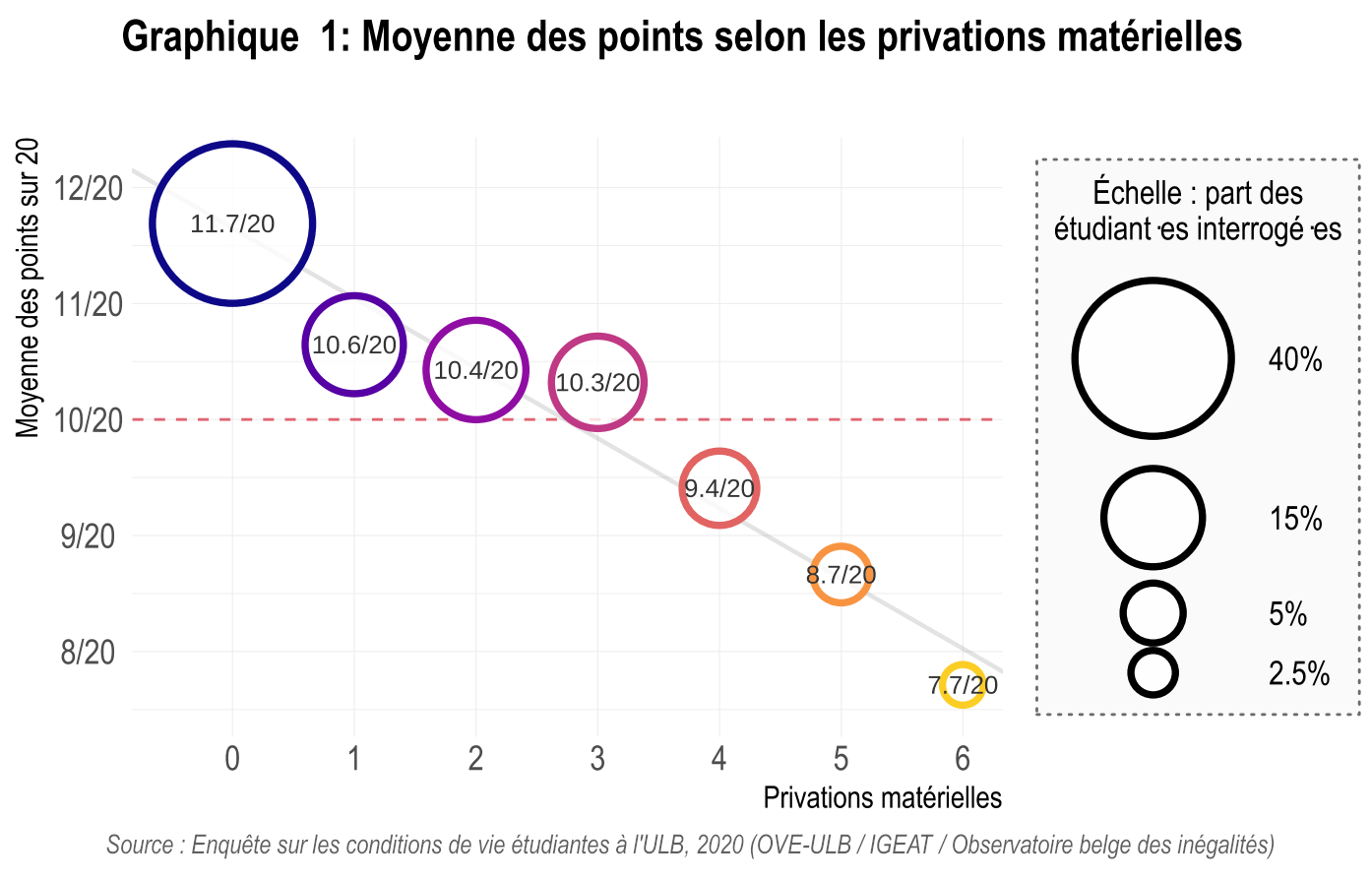

Ces inégalités sociales ont bien entendu des conséquences directes sur la capacité des étudiant·es à s’impliquer dans leurs études. En effet, comment être dans de bonnes conditions pour réussir lorsque l’on ne possède pas les moyens d’acheter le matériel scolaire ou informatique adéquat (surtout avec la numérisation croissante des dispositifs de cours), lorsque l’on travaille dans un logement trop petit ou bruyant, ou encore que l’on ne peut pas se permettre de boire un verre avec des camarades de classe ? Le graphique 1 est éclairant pour montrer la relation entre les conditions de vie étudiante et les résultats scolaires : il met en regard le nombre de privations vécues par les étudiant·es (celles qui ont été présentées précédemment) avec la moyenne des points en première session [9]. On voit que les étudiant·es ne vivant aucune privation parmi celles que nous avons mesurées ont une moyenne de 11.7/20. Parmi eux/elles, on trouve une surreprésentation d’étudiant·es d’origine aisée. À l’opposé, les étudiant·es vivant 4, 5 ou 6 privations ont en moyenne une note inférieure à 10/20 (respectivement 9.4, 8.7 et 7.7/20). Parmi eux/elles, on trouve une surreprésentation d’étudiant·es défavorisé·es. Dans le graphique, la surface des cercles indique la proportion des étudiant·es qui composent notre échantillon pour chaque situation de privation (il y a plus d’étudiant·es ne vivant aucune privation que d’étudiant·es faisant face à 6 privations), et la ligne pointillée rouge désigne le seuil des 10/20. La ligne grise, quant à elle, représente la relation tendancielle entre les privations et la moyenne des points.

On constate ainsi que les inégalités sociales et économiques que vivent les familles, impliquant des conditions d’études fort dissemblables entre étudiant·es, ont un impact sur la réussite académique, même si les médiations entre ces éléments sont sans doute complexes [10]. Ces inégalités réduisent de fait l’accès aux diplômes pour les étudiant·es d’origine populaire s’inscrivant malgré tout à l’université, ceux/celles-ci ayant plus de chance d’être éliminé·es à cause de leurs résultats scolaires. Les résultats présentés montrent assez nettement qu’une politique d’aide à la réussite doit largement prendre en compte les inégalités socio-économiques si elle veut être efficace.

Pour un développement de la protection sociale des étudiant·es

Nous l’avons vu, les conditions de vie inégales des étudiant·es doivent beaucoup aux inégalités sociales dans leur ensemble, impliquant que les familles ont des capacités très différentes à soutenir leurs enfants pendant les études supérieures ; pour certaines familles démunies, c’est même impossible. Le financement de cette période étudiante pourrait être pris bien plus largement en charge par les pouvoirs publics ; cela permettrait d’une part de fournir un revenu suffisant pour vivre aux étudiant·es en difficulté financière, et d’autre part de faciliter l’accès aux études à celles et ceux qui ne le font pas aujourd’hui par manque de moyens. Aujourd’hui, la Communauté française et les CPAS endossent le rôle de soutien public aux étudiant·es fragilisé·es. L’aide de la Communauté française est cependant trop faible pour que les étudiant·es puissent en vivre, et le fait que les CPAS soient de plus en plus sollicités pour fournir une allocation aux étudiant·es les font dévier de leur fonction première d’assistance résiduaire agissant comme dernier filet de sécurité. L’aide du CPAS est par ailleurs potentiellement contraignante (obligation de travail, validation du projet d’étude) et stigmatisante. Une aide structurelle bien plus développée et moins conditionnée permettrait ainsi des situations d’étude dignes pour les étudiant·es en difficulté, mais ouvrirait également l’accès à l’enseignement supérieur aux catégories qui sont aujourd’hui encore exclues. Il paraîtrait également important de penser une aide sociale accessible aux étudiant·es étranger·es originaires de pays pauvres sans que cela ne les expose au risque de perte de leur droit de séjour, ou à tout le moins qu’une réflexion soit engagée concernant le montant de leurs frais d’inscription, afin que ces derniers n’accentuent pas la précarité qu’ils et elles rencontrent déjà pendant leurs études.

Notes

[1] L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 4284 étudiant·es de l’ULB (sur un total de 32 575). Le rapport complet est accessible sur la page de l’Observatoire de la vie étudiante de l’ULB : https://www.ulb.be/fr/l-ulb-s-engage/ove.

[2] En Belgique, 52 % de la population entre 30 et 34 ans n’a pas de diplôme du supérieur en 2020 (https://www.iweps.be/indicateur-statistique/30-34-ans-diplomes-de-lenseignement-superieur/).

[3] Résultats issus du census 2011. On trouvera des résultats plus développés à ce sujet dans l’article La reproduction sociale en Belgique (Delfina Sahiti).

[4] Depuis 2015, les personnes de moins de 21 ans non titulaires d’un diplôme du secondaire supérieur (ou équivalent) n’ont par exemple plus droit aux allocations d’insertion.

[6] L’origine sociale des étudiant·es est déterminée grâce au diplôme de leur mère, qui est un bon indicateur de la situation sociale et économique d’où sont issus les étudiant·es.

[7] Voir l’article L’augmentation du minerval des étudiants étrangers.

[8] Attention cependant : ces chiffres doivent être interprétés avec prudence étant donné que l’enquête a été menée pendant la crise sanitaire. Une partie des étudiant·es ont de ce fait perdu leur travail, dans une ampleur peut-être différente selon leur origine sociale.

[9] La moyenne des points est standardisée par niveau d’étude, la manière de noter des enseignants changeant sensiblement selon que le cours soit donné en Bachelier ou en Master.

[10] L’article Quand on veut, on peut (Anne-Laure Mathy) développe le constat que la réussite est fort dissemblable entre étudiant·es de différents milieux à l’Université en Belgique.